令和6年11月12日に、兄弟姉妹が相続人となる場合における代襲相続人の範囲について、最高裁で新しい判断が示されました。 兄弟姉妹が相続人となる場合における代襲相続人の範囲について、今まで明確な判断は示されて来なかったため、曖昧な点がありましたが、今回の判断により明確にされました。

今回のコラムでは、裁判で問題となった事案の概要や争点を解説するとともに、それに対してなされた最高裁の判断について解説したいと思います。

事案概要

今回の事案では、原告であるXらが、Yが所有していた土地を相続したとして、所有権移転登記を申請したところ、Xらには相続権はないとして、登記申請が却下されました。そこでXらが却下処分の取消を求めて国を訴えたという事案になります。

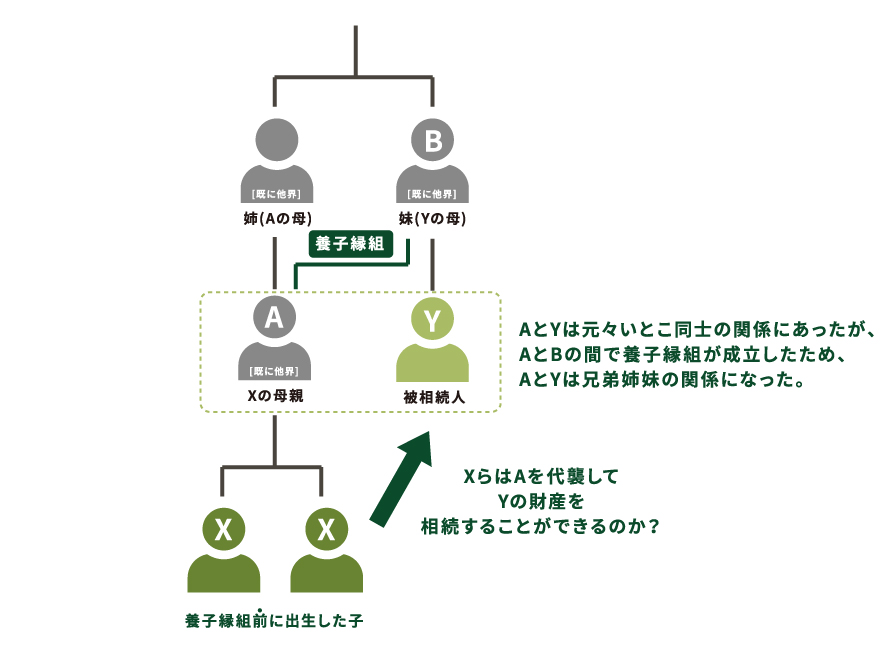

本事案の家族関係を見ると、Yには子はおらず、両親等も既に他界しているため、相続人となりうるのはYの兄弟姉妹ということになります。AとYは、元々いとこ同士の関係にありましたが、AとYの母親Bとの間で養子縁組が成立しているため、AとYは兄弟姉妹の関係にあります。

ですので、仮にYが亡くなった時点でAが存命であれば、AがYの相続人となっていました。しかし、今回の事案では、Yが亡くなった時点でAは既に亡くなってしまっていたため、Aの子であるXらが、Aを代襲して相続することができるのかどうかが問題となります。

事案を理解するポイント

今回の事案の問題を理解するためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。

1.兄弟姉妹の子にも代襲相続の適用はある

兄弟姉妹が相続人となる場合に、民法第889条第2項は、代襲相続について定めた民法第887条第2項を準用しているため、兄弟姉妹の子にも代襲相続の適用はあります。

2.本事案のXらは養子縁組前に出生した子である

本件のXらがAの通常の子であれば何ら問題はなく、代襲相続が認められます。しかし、本件XらはAとBの養子縁組が成立する以前に出生した子であり、判例によると、養子縁組の効果は、縁組をした当人同士に効果は及ぼすものの、それ以前に出生していた子には効果は及ばないとされています。つまり、AとBの間には養子縁組によって親子関係が発生しますが、その効果はXらには及んでいないため、XとBとの間に新たに親族関係は発生せず、XとYとの間にも、親族関係は発生していないことになります。

3.元々XとYとの間に親族関係がないわけではない

AとBとの間の養子縁組の効果はXには及んでいないため、その意味においては、XはBやYとは無関係の全くの他人ということになります。

しかし、仮に養子縁組の効果がXらに及ばなかったとしても、元々Xらの母親AはYの母親Bの姪であり、XらからみたYは5親等の傍系血族という関係にあります。

つまり、XとYとの間には、一応、傍系血族という関係がある以上、その限りにおいては代襲相続する資格が認められる余地があるようにも思われます。

結局のところ、兄弟姉妹が相続人となる場合における代襲相続人は、被相続人とどのような血族関係が必要なのかということが本事案の最大の争点となっているのです。

法律論的に解説すると、民法第889条第2項によって、民法第887条第2項を準用する際に、その但書をどのように読み替えて準用するのか不明確なため、その読み替え方が争点となっていると言えます。純粋に「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とする但書を、「被相続人の傍系卑属でない者は、この限りでない。」と読み替えて準用すると、本件のXらも傍系卑属であることには変わりないので、代襲相続が認められますし、本事案の二審では、そのように判断しています。

最高裁の判断

最高裁の判断ですが、結論から言うと、兄弟姉妹が相続人となる場合における代襲相続人は、その兄弟姉妹の共通の親の直系卑属に限ると判示しました。

本事案で言うと、Yの母Bを介してAとYは兄弟姉妹の関係になっていることから、AとYの共通の親はYの母Bということになります。そして、XはYの母Bの直系卑属ではないので、代襲相続はできないという結論になります。

本事案の判断の背景には、単に「傍系血族の関係にある」というだけで代襲相続を認めてしまうと、相続人の範囲が広くなりすぎてしまいますし(いわゆる“笑う相続人”が出てきてしまう)、今回の事案で言うところのYの母B(Xの4親等の傍系血族)についてXは何らの相続権を有しないのに、より遠い血族関係のY(Xの5親等の傍系血族)について相続権を有するのはおかしいという価値判断があると考えられます。

おわりに

今回のコラムでは、最高裁令和6年11月12日の裁判について、事案の概要や争点を解説するとともに、それに対してなされた最高裁の判断について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

本事案では、養子縁組によって親族関係が複雑になっており、少し難しい内容であったかもしれませんが、兄弟姉妹が相続人となる場合における代襲相続人の範囲について、最高裁によって明確に判断が下されており、貴重な判例のひとつとなるため、ご紹介させて頂きました。

当事務所は、相続に精通した弁護士が、皆様の相続問題の解決に尽力いたします。初回無料にて相談を行っておりますので、相続・遺産分割・不動産相続など、相続に関することでお悩みのある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。相続人調査や相続財産調査にも対応しております。